| OPERA DISPONIBILE

Vincenzo Camuccini

Roma 1771 – 1844

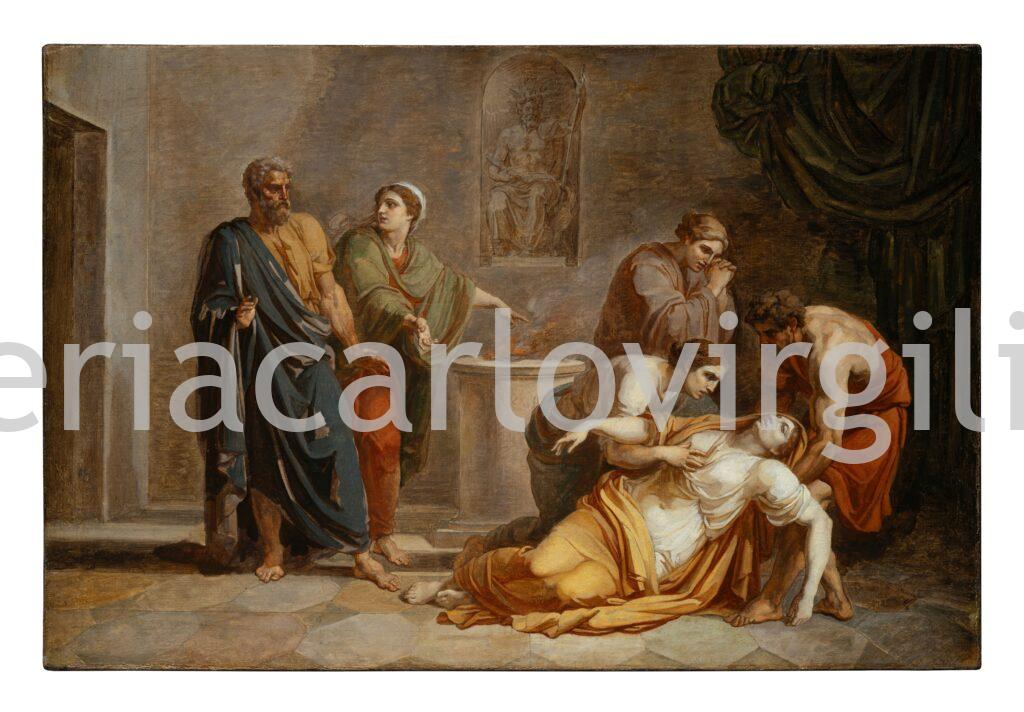

La morte di Porzia • 1824 ca.

Olio su tela, 42,5 x 64,5 cm

L’episodio raffigurato in questo bozzetto di Vincenzo Camuccini è tratto dalla storia romana di età repubblicana, serbatoio inesauribile di gesti esemplari di virtù civili e morali, a cui la pittura di età neoclassica, e Camuccini in particolare, ricorre con grande frequenza.

La tragica vicenda è narrata da numerosi fonti antiche, in particolare da due storici dell’età augustea, Valerio Massimo e Nicolao di Damasco (Rohr Vio 1998, p. 94), e ripresa poi da Shakespeare nel Giulio Cesare: Porzia, figlia di Catone Uticense, donna nota per il suo coraggio e per la fermezza del carattere, ricevuta la notizia della morte del marito Marco Giunio Bruto nella battaglia di Filippi (42 a. C.), elude la sorveglianza di amici e servitori che temono la sua reazione e si suicida ingoiando i carboni ardenti prelevati da un braciere. Degna figlia dell’incorruttibile Catone, Porzia rappresenta un modello archetipo di virtù romana declinato al femminile. La sua forza d’animo e la sua fedeltà coniugale sono attestati da un altro episodio narrato dalle fonti e raffigurato con frequenza dagli artisti: tenuta all’oscuro dal marito delle trame che questi sta tessendo per mettere a morte Giulio Cesare, Porzia si infligge una grave ferita alla coscia, allo scopo di dimostrare a Bruto il suo coraggio e la sua capacità di resistere al dolore, e dunque di essere degna di partecipare dei piani tirannicidi. Ma la lettura del suicidio di Porzia, secondo una interpretazione invalsa fin dall’antichità, assume i connotati di una scelta politica in quanto la sconfitta di Filippi, nella quale Porzia perde anche il fratello, segna la fine della causa repubblicana per la quale Bruto aveva cospirato contro Cesare (Rohr Vio 1998, pp. 95-96).

Il bozzetto che qui si presenta, inedito, è l’unica versione in pittura ad oggi nota di una creazione di Camuccini la cui conoscenza era finora affidata soltanto ad alcuni schizzi e disegni a penna e a matita, tutti risalenti agli anni della maturità dell’artista (anni venti dell’Ottocento), sebbene difficili da datare con precisione. Due disegni e uno schizzo a penna, provenienti dal patrimonio dell’atelier del pittore, custodito pressoché integro dagli eredi fino agli anni ottanta del Novecento, sono pubblicati nel catalogo della mostra monografica del 1978 (Piantoni 1978, n. 135, p. 65, n. 4; nn. 137-138, pp. 66-67). Un ulteriore disegno piuttosto grande, acquerellato e lumeggiato a biacca, anch’esso proveniente dall’eredità dell’artista, è stato acquisito nel 2006 dalla National Gallery of Canada (descritto in Verdone 2005, n. 18, pp. 70-71, ma con travisamento della interpretazione). Gli schizzi pubblicati da Gianna Piantoni (Piantoni 1978, p. 66) si avvicinano di più al nostro bozzetto, dal quale si discostano, oltre che per la maggiore articolazione nello sfondo, per la posa di alcune delle figure, in particolare dell’uomo sulla sinistra, diverso in tutte le versioni preparatorie del soggetto. Il disegno di Ottawa presenta invece alcune figure in più rispetto agli altri esemplari ed è più ricco nello sfondo e negli arredi.

Non è stata invece rintracciata la tela in grande che doveva rappresentare l’esito finale di questo materiale preparatorio e che, negli accurati elenchi delle proprie opere redatti da Camuccini nel corso della sua attività, è indicata come dipinta per “un russo, ora [cioè nel 1833] a Ravenna” (Piantoni 1978, p. 66; Hiesinger 1978, p. 317, n. 51). Negli elenchi è riportato anche, tra i “Disegni per commissione” una “Morte di Porzia al Conte Apponi” (Piantoni 1978, p. 101, n. 8), pagata 60 scudi (Hiesinger, p. 319). Sia il “russo”, sia il conte ungherese Appony, verosimilmente Antal Rudolph, ambasciatore asburgico a Roma dal 1820 al 1826, rappresentano molto bene il carattere internazionale della clientela di Camuccini nella Roma della Restaurazione. Gli anni della permanenza romana di Appony, inoltre, contribuiscono a datare il disegno e, in generale, l’attività di Camuccini attorno al tema della Porzia.

Anche del nostro bozzetto troviamo chiara traccia negli elenchi autografi redatti da Camuccini: è molto probabile, infatti, che vada identificato con il “Bozzetto di mia mano per Baruzzi rappresentante la Morte di Porzia”, inserito nella lunga lista di opere intitolata “Anno 2024”, contenente i lavori realizzati da quella data in avanti (Piantoni De Angelis 1978, p. . La posizione nell’elenco fa pensare che sia stato dipinto sul finire degli anni venti, certo prima del 1831, quando il destinatario della tela lasciava definitivamente la città di Roma. Il Baruzzi a cui Camuccini destina il bozzetto deve essere infatti lo scultore imolese Cincinnato, residente a Roma dal 1817 al 1831, stretto collaboratore di Canova, del quale, alla morte del maestro nel 1822, completa i lavori rimasti incompiuti, assumendo la direzione e in seguito la proprietà del celebre atelier di via delle Colonnette (Mampieri 2014, p. 18, 21-27). Non è chiaro se il dipinto sia stato commissionato da Baruzzi, come lascerebbe supporre la nota nell’elenco, e in quel caso potrebbe allora essere un d’après, esplicitamente definito “di mia mano”, del dipinto realizzato per l’ignoto committente russo; oppure se si tratti di un bozzetto preparatorio della tela grande, venduto a un certo punto allo scultore bolognese, che nel corso della sua esistenza aveva messo insieme una importante raccolta di opere d’arte contemporanea, in gran parte dispersa e danneggiata durante l’occupazione austriaca di Bologna nel 1849. In quella occasione, Baruzzi lamentò di aver perduto molte importanti opere d’arte, spesso dono di artistici amici, come Canova, e tra di esse, anche dipinti di Camuccini (Sighinolfi [1943] 2007, p. 335).

La fattura disinvolta e sicura – quella “verginità del tono maestro” apprezzata da Cicognara nei bozzetti di Camuccini (Falconieri 1875, p. 264) – e il non finito del mantello blu della figura sulla sinistra potrebbero anche far propendere per una fase preparatoria; in quel caso la datazione può essere retrocessa di qualche anno, sempre comunque nel terzo decennio del secolo. In ogni caso, la qualità molto elevata del dipinto, anche a paragone di altri bozzetti di Camuccini, trova pieno riscontro nell’esplicita dicitura “di mia mano” registrata dal pittore nell’elenco. Il quadro è condotto nel più caratteristico stile del pittore romano: da un punto di vista tecnico, si apprezzano la finitezza del disegno, realizzato a matita, ben visibile al di sotto del colore, in particolare nei profili architettonici; l’applicazione del colore in pennellate brevi e decise, che sul fondo lasciano intravedere in trasparenza la preparazione, mentre sulle figure si diluiscono a tornire un modellato scultoreo, esaltato dal chiaroscuro; le prevalenti tonalità grigio brune, animate dalle macchie di colore delle vesti dei personaggi. Da un punto di vista compositivo, la Morte di Porzia ripete una scenografia rodata in Camuccini, fondata su una bilanciata disposizione delle figure, accuratamente distribuite in due gruppi, all’interno di un contenitore architettonico delimitato da un sobrio fondale architettonico, confacente all’età repubblicana in cui si svolgono i fatti narrati. In questo spazio definito, le figure esprimono, con la ben orchestrata enfasi di gesti ed espressioni caratteristica del pittore, la propria sgomenta reazione di fronte all’estremo gesto di Porzia, riversa con nobile compostezza in una posa non molto dissimile da quella adottata molti anni prima da Camuccini nella Morte di Virginia.

Nel complesso, un’opera emblematica di uno dei massimi protagonisti della produzione artistica a Roma nei primi decenni dell’Ottocento.

Il dipinto è in prima tela, con telaio e cornici originali, ed è in stato di conservazione pressoché perfetto.

Federica Giacomini

BIBLIOGRAFIA GENERALE

Falconieri 1875

C. Falconieri, Vita di Vincenzo Camuccini e pochi studi sulla pittura contemporanea, Roma 1875

Piantoni 1978

Vincenzo Camuccini 1771-1844. Disegni e bozzetti dallo studio dell’artista, cat. mostra a cura di G. Piantoni De Angelis (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 27 ottobre – 31 dicembre 1978), Roma 1978

Hiesinger 1978

U. Hiesinger, The paintings of Vincenzo Camuccini, in “Art Bulletin”, LX/2, June 1978, pp. 297-320

Rohr Vio 1998

Francesca Rohr Vio, Strategie autocensorie e propaganda augustea: la morte di Servilia nel racconto di Velleio, in Temi augustei, Atti dell’incontro di studio Venezia, 5 giugno 1996, a cura di G. Cresci Marrone, Amsterdam 1998, pp. 93-98

Sighinolfi [1943] 2007

Lino Sighinolfi, La vita e le opere di Cincinnato Baruzzi, in Uno scultore neoclassico a Bologna fra Restaurazione e Risorgimento. Il fondo Cincinnato Baruzzi nella Biblioteca dell’Archiginnasio (1943), a cura di C. Maldini, Bologna 2007, pp. 302-354

Mampieri 2014

Antonella Mampieri, Cincinnato Baruzzi (1796-1878), Bologna 2014

Per ulteriori informazioni, per acquistare o vendere opere di Camuccini Vincenzo (1771-1844) e per richiedere stime e valutazioni gratuite

Tel +39 06 6871093

Mail info@carlovirgilio.it

Whatsapp +393382427650

oppure scrivici qui: