| OPERA NON DISPONIBILE

Gaetano Ferrari

Marostica 1786 – Venezia 1848

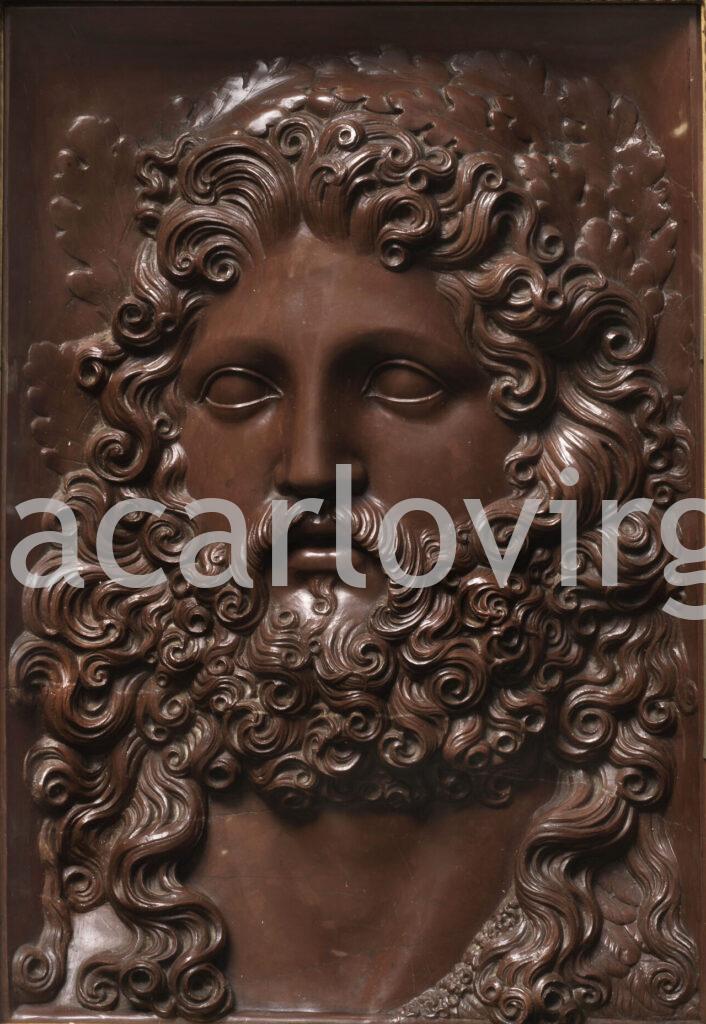

Giove egioco • 1840 ca.

Marmo rosso d’Albania, 46,5 x 31,5 x 8 cm

Documentazione d’archivio: Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Concorsi e premi industriali, 1840, b. 102, f. 3, n. 127 Ferrari Gaetano

La gemma raffigurante il Giove egioco (“possessore dell’egida”, lo scudo fatto con la pelle della capra Amaltea), in calcedonio e sardonice, nota dal XVIII secolo come Cammeo Zulian, venne acquisita dall’ambasciatore Gerolamo Zulian durante il bailaggio a Costantinopoli a fine Settecento e da costui donata nel 1795 alle collezioni pubbliche veneziane. La fama della gemma è legata al pubblico apprezzamento che ne fece Antonio Canova e alla diffusione dell’incisione di Raffaello Morghen realizzata per corredare la dissertazione di Ennio Quirino Visconti, pubblicata nel 1793 e distribuita in più esemplari a Venezia e a Roma. La gemma, datata tra la tarda età ellenistica e l’epoca adrianea, considerata un capolavoro dell’antichità venne selezionata dai francesi nel 1797 per essere trasportata a Parigi. Alla caduta di Napoleone, nel 1815 la gemma del Giove egioco venne riconsegnata agli austriaci e viaggiò per Venezia custodita direttamente da Klemens von Metternich per essere esposta a Palazzo Ducale a Venezia. Dopo il suo ritorno in Laguna l’opera tornò in auge tanto da influenzare diversi artisti nel corso del XIX secolo che ne realizzarono copie o la riprodussero. Tra le più note riproduzioni si ricorda l’incisione realizzata da Francesco Hayez per una delle tavole del volume per l’Omaggio delle Provincie Venete e il cammeo inciso da Bartolomeo Bongiovanni posto a decorare una delle preziose copertine dello stesso. Qualche anno dopo, nel 1824, è il futuro antiquario padovano Giuseppe Rizzoli a presentare all’esposizione dell’Accademia di Belle Arti di Venezia una Testa di Giove egioco in avorio.

Un caso a parte è invece la Testa di Giove in marmo rosso che qui viene presentata in quanto non la si può considerare una copia, come i casi sopracitati, ma una reinterpretazione. L’opera, come testimoniato dalle fonti, è stata realizzata da Gaetano Ferrari (Marostica 1786 – Venezia 1873) nel 1840 e presentata all’Imperial Regio Istituto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia per partecipare agli annuali Premi d’Industria banditi dall’Impero austriaco. È grazie a quanto ci scrive Ferrari che apprendiamo tutti i dettagli: “L’ossequioso sottoscritto presenta a questa inclita commissione un’opera rappresentante l’effige di Giove, scolpita in rosso di Albania Austriaca, qual qualità di marmo per la sua bella tinta ed uguaglianza, finezza di grana che potrebbe servire in sostituzione al rosso antico, per lavori nobili […]” (Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Concorsi e premi industriali, 1840, b. 102, f. 3, n. 127 Ferrari Gaetano). Oltre che dai documenti, l’opera è ascrivibile a Gaetano Ferrari dal confronto stilistico con altre sue opere certe; in questo caso basti affiancarla ai due Ecce Homo in bassorilievo, uno destinato al Ministro degli Esteri francese, il conte Matteo Montmorency (ora Longpont sur Orge, Essone, Priorato della Basilica di Notre Dame de la Bonne Garde) e l’altro destinato a Klemens von Metternich (Kynžvart, Castello di Metternich). Nei due Ecce Homo troviamo la medesima realizzazione degli occhi del Giove e la stessa maestria nella modulazione dei ricci dei capelli.

Seguendo le orme del più noto fratello Bartolomeo, Gaetano Ferrari da Marostica si trasferisce a Venezia e nel 1804 si iscrive alla Veneta Accademia di Pittura e Scultura, continuando gli studi nel 1807 presso la riformata Accademia di Belle Arti sotto l’insegnamento di Angelo Pizzi allora professore di scultura, dimostrandosi subito artista di talento e riscuotendo numerosi premi in tutti gli anni di iscrizione all’Accademia. Seppur lodato, parteciperà, senza vincerlo, a due concorsi per l’Alunnato a Roma, nel 1809 (dove nessuno scultore viene selezionato) e nel 1813 (dove si vede superato da Rinaldo Rinaldi e Giacomo De Martini). Oltre che per i premi, troviamo Gaetano Ferrari ricordato per diversi anni, a partire dal 1815, tra gli espositori delle mostre estive che si tenevano in Accademia; è in queste occasioni che si dimostra uno sperimentatore della materia tanto che nel 1822 espone un Padre Eterno adorato da tre cherubini in marmo di Carrara innestato su Broccatello di Verona e un Cupido saettatore in pietra rossa di Cattaro.

In parallelo alle attività legate all’Accademia Gaetano Ferrari partecipa ai grandi cantieri di scultura, a Venezia lavora alle decorazioni per Palazzo Reale e trasferitosi a Milano, all’inizio degli anni dieci, lavora per la facciata del Duomo. Qui conosce Camillo Pacetti ed entra nel suo studio dedicandosi a diverse opere tra cui Santa Marcellina. Tornato a Venezia nel 1813 per collaborare alla decorazione di Palazzo Reale, si unisce al fratello Bartolomeo per aiutarlo nei numerosi lavori in legno che gli venivano commissionati dalla Marina francese. Caduto Napoleone e ritornati gli austriaci, Gaetano Ferrari aiuta il fratello a restaurare il Leone bronzeo tornato danneggiato da Parigi, per essere ricollocato su una delle due colonne della Piazzetta di S. Marco. Riconosciuto il suo valore dai maggiori scultori della città e sostenuto dal conte Leopoldo Cicognara, Presidente dell’Accademia, Gaetano Ferrari si trasferisce a Roma per lavorare nello studio di Canova. Qui il maestro intuisce subito le grandi doti del giovane tanto da affidargli la finitura delle sue opere, tra queste La Musa Polimnia, i due gruppi delle Tre Grazie, Il Monumento Stuart, il Teseo vincitore sul Centauro, l’Ebe di Forlì e molte altre. Lo stesso Canova nel 1818 gli commissiona a sue spese un quarto busto di Papa Pio VII da collocare all’interno della sacrestia della Basilica di S. Giovanni in Laterano. La conoscenza della raffinata tecnica di Canova, gli premette di raggiungere livelli molto alti nella lavorazione del marmo. Tornato nel 1820 da Roma a Venezia essendo divenuto un abile scultore e profondo conoscitore dell’arte antica, viene chiamato in Arsenale per assumere l’incarico di Maestro di scultura, ruolo che mantiene fino alla morte. Pur occupato dal lavoro in Arsenale, Gaetano Ferrari riesce a soddisfare una domanda internazionale, le sue opere sono infatti richieste dall’Imperatore d’Austria, dal cancelliere Metternich, da nobili inglesi e da committenti privati e pubblici alcuni provenienti dall’America Latina.

Elena Catra

La Galleria Carlo Virgilio & C. ricerca opere di Ferrari Gaetano (1786-1873)

Per acquistare o vendere opere di Ferrari Gaetano (1786-1873) o per richiedere stime e valutazioni gratuite

Tel +39 06 6871093

Mail info@carlovirgilio.it

Whatsapp +393382427650

oppure scrivici qui: